我国地域辽阔,地质构造复杂,气候条件多样,是世界上地质灾害最为严重的国家之一。据统计,全国共登记的地质灾害隐患点约28.4万处,每年发生地质灾害事件数千起,威胁着数亿人民的生命财产安全。滑坡、崩塌、泥石流等突发性灾害往往在瞬间爆发,留给人们反应的时间极其有限。

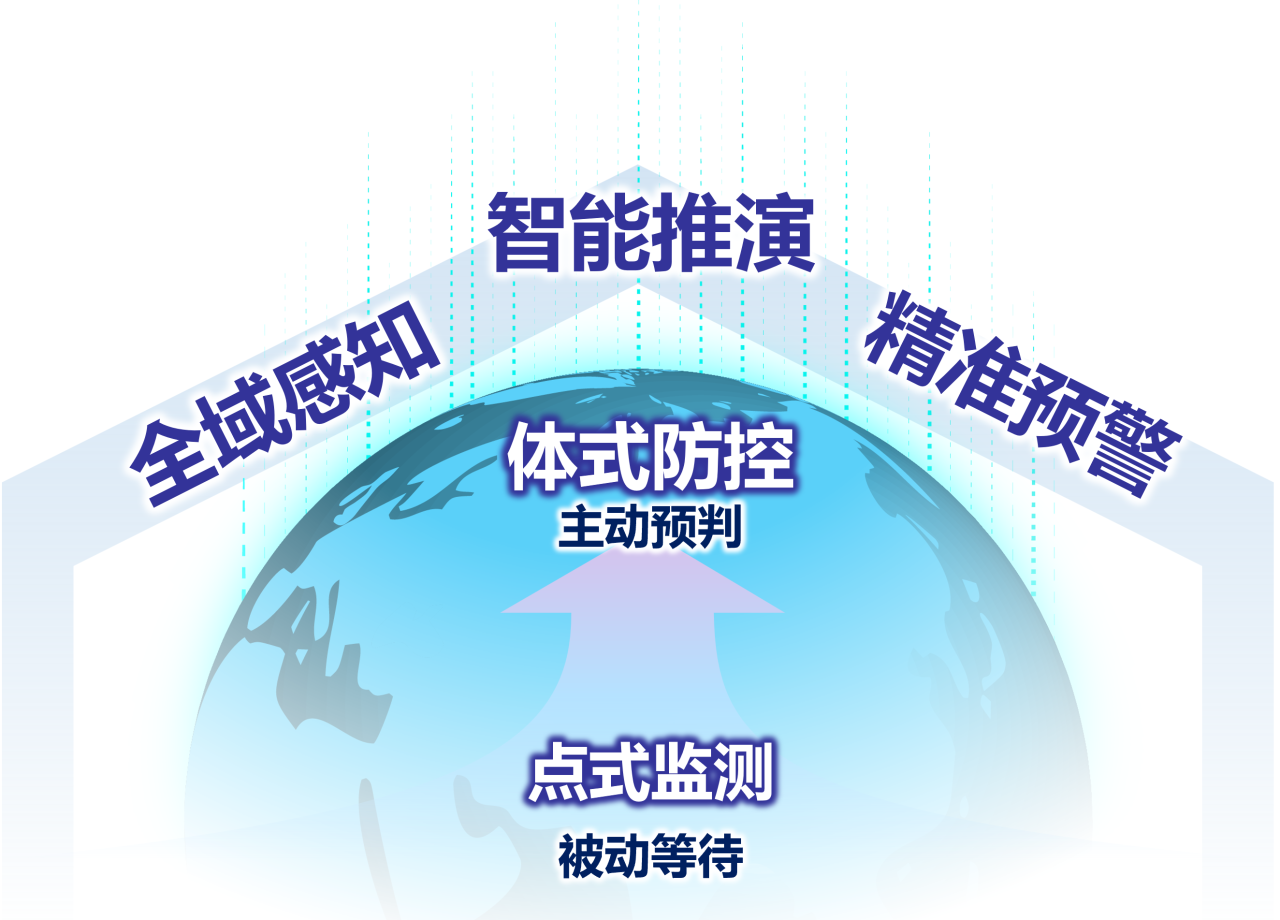

近年来,随着极端天气事件增多和人类工程活动加剧,地质灾害的发生频率和破坏力呈上升趋势。然而,我国地质灾害监测预警体系仍面临巨大挑战。传统监测手段主要依赖埋设传感器和人工巡查,这种方式不仅需要投入大量人力物力,更致命的弱点在于其"点式监测"的局限性-传感器只能监测预设点位的变化,无法覆盖整个风险区域;人工巡查则受限于天气、地形和工作强度,很多高危区域根本无法到达。更为严峻的是,这种"被动等待"式的监测模式往往只能在灾害即将发生或已经发生时才能发现异常,错失了最佳的预警和疏散时机。

在这样的背景下,构建一个全天候、全覆盖、智能化的地质灾害监测体系,已成为保障国家安全和人民生命财产的迫切需求。

依托国家重点研发计划“实景三维地理实体高效建模关键技术与应用示范”、广东省新一代人工智能重大旗舰项目“群智驱动的复杂异构超大环境建模与事件推演机理研究”、深圳市科技重大专项“面向无人机应急救援应用的低空复杂环境视觉与雷达融合感知系统研发”深入开展地质环境和地理实体的实时感知建模与事件监测推理创新探索,深圳大学黄惠教授研究团队突破性提出核心图形信息云-边-端协同处理的软硬一体研制思路,成功构建场景核心图形内容快速甄别、提取、传输和处理的一整套优化算子。

该设备通过先验图形符号和规则算法,构建事件的图形共性表征,利用图形表达的简洁性进行时序变化内容的刻画。该时空图形变化再通过算法解码出因果逻辑关系,从而建立面向复杂超大环境的场景分析和事件推演机制,使得设备在云端算力的加持下,可以在各种复杂环境下快速进行内容识别、分析、预测以及事件交互。目前基于此项技术的地质灾害风险监测设备已完成研发并在深圳市率先部署,实现了尖岗山公园危岩、落石以及滑坡风险的7×24小时监控和报警。

测量原理

该系统基于计算机视觉与深度学习融合的智能监测原理,通过高清摄像头实时捕获监测区域的视频流,利用光流分析和帧间差分算法精准识别运动区域。系统采用深度学习模型对运动区域进行智能筛选和识别,准确锁定落石目标并实时跟踪其运动轨迹。通过亚像素级中心点提取技术和标定后的像素-实际距离映射关系,系统能够计算落石的大小尺寸、运动速度和轨迹方向,实现对落石灾害的全天候、高精度、智能化监测预警。

系统创新点

该系统的核心算法创新体现在多个层面。首先,其混合运动检测算法创新性地融合了光流法与帧间差分技术,能够在复杂环境下高灵敏度地捕捉运动区域,同时有效抑制环境干扰,从而大幅降低误报率。在此基础上,系统集成的YOLOStone深度学习模型,是基于我们海量自建的落石图像样本库训练而成,对落石事件的识别准确率高达85%以上。最后,为确保测量的精准性,系统还采用了高斯拟合等亚像素提取算法,将定位精度提升至亚像素级,实现了对目标位移的高精度测量。

设备优势

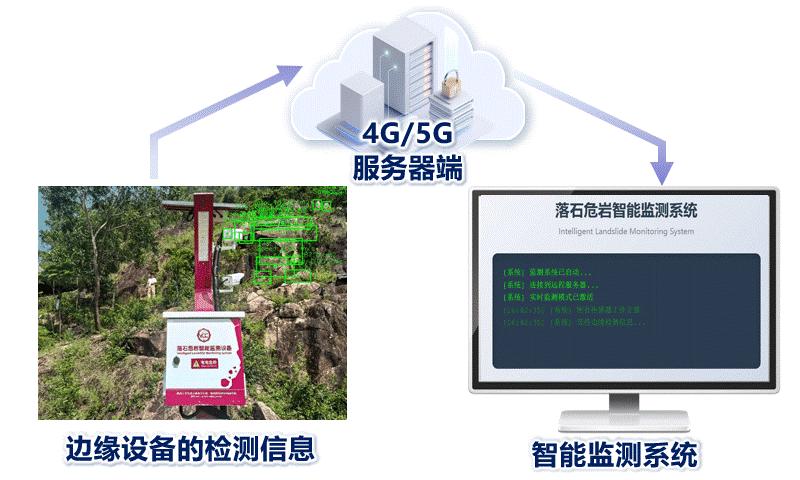

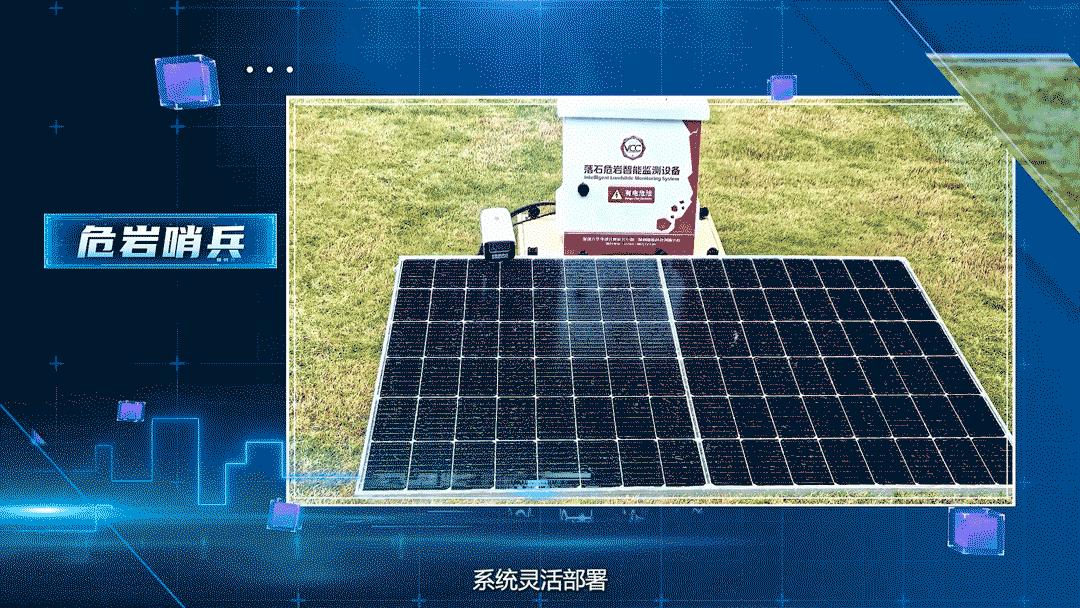

落石危岩智能监测设备内置大容量太阳能供电系统,可实现24小时不间断运行,兼具强大的环境适应性与能源自给能力。其高分辨率摄像头能精准捕捉岩体的微小变化,并通过内置智能算法对数据进行实时研判。一旦监测到异常位移或突发落石,系统将立即触发多级预警。监测数据由4G/5G模块实时上传至云端管理平台,轻松实现远程监控与数据可视化。这一“早发现、早预警、早处置”的智能化监测模式,将地质灾害防治的科学化水平提升至新的高度。

适用场景

1.山区公路隧道对隧道口、高边坡路段进行24小时监测,保障交通安全。

2.铁路沿线防护高铁、普铁、货运火车穿越山区路段的落石灾害预警。

3.矿山开采区域露天矿山边坡稳定性监测,预防落石伤人事故。

4.水利工程建设水电站、大坝等工程施工期和运营期的边坡安全监测。

5.景区安全管理山地景区游客通道、索道沿线的落石风险监控。

6.地质灾害防治配合地质灾害监测网络,提供专业的落石灾害数据。

从亚像素级的微小位移捕捉到突发落石的轨迹追踪,从孤立的“点式监测”到全覆盖的“体式防控”,新一代智能监测技术正让地质灾害防治从“被动等待”的滞后响应,升级为“主动预判”的精准管理。随着图形、视觉、AI、云边端协同技术的深度融合,地质灾害监测必将进入“全域感知、智能推演、精准预警”的新时代。当传统的人工巡查升级为全天候的智能哨兵,当灾后响应升级为事前预警,守护生命财产安全的防线必将迎来更智能、更高效、更可靠的未来。