近日,深圳大学心理学院助理教授乐秋海与合作者在自然指数期刊Nature Communications(2023 Impact Factor=14.7)在线发表了题为“Ultrafast fMRI reveals serial queuing of information processing during multitasking in the human brain”的研究论文。该研究使用超高速、高场强功能磁共振成像技术,发现人类大脑额顶多重需求网络与运动皮层,共同构成了限制我们进行多任务加工的人脑信息加工序列瓶颈。乐秋海为论文第一作者,深圳大学为第一完成单位。乐秋海与范德堡大学(Vanderbilt University)教授René Marois为共同通讯作者。

人类大脑拥有超过约870亿个神经元,每个神经元又有数以千计的连接。人们常常惊叹其巨大的并行加工能力。然而,有影响力的认知模型表明,存在一个不同于感知和动作反应阶段的信息加工中央瓶颈,这个瓶颈限制了我们同时执行两个高认知需求任务的能力,从而导致任务信息只能被序列加工。由于技术的限制,之前的研究并没有很好的探究这一信息加工瓶颈的神经基础——即在大脑中何时何处信息处理由并行模式转变为串行队列模式。回答这个问题的难点在于缺乏同时具备较好的空间定位和时间分辨率的技术。为了解决这个问题,该研究采用高场强(7T)超快速(199ms)功能磁共振成像扫描技术,并结合多变量模式分析,追踪了在双任务加工重叠条件下,从刺激感知到动作执行整个任务加工流程中,任务特异性大脑神经活动的信息流动。

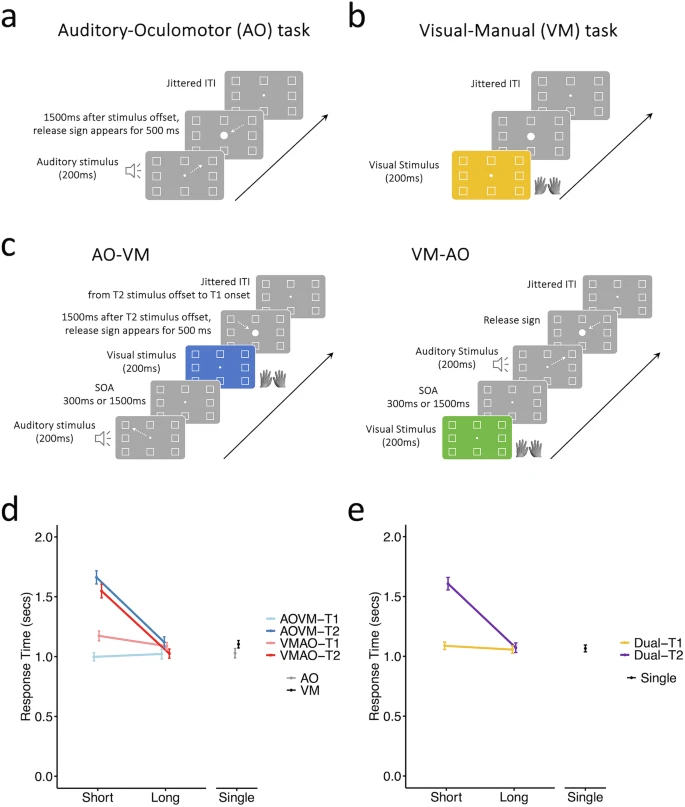

图1. 实验设计与行为结果

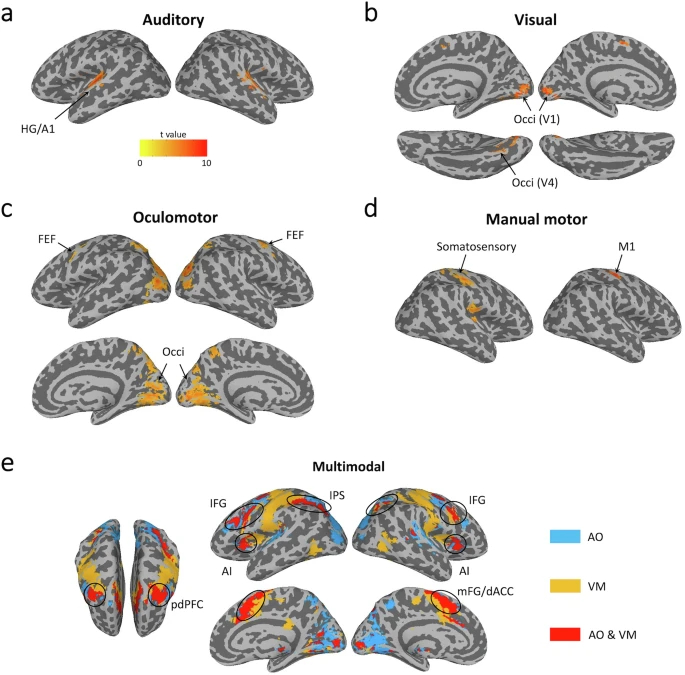

研究采用经典的心理不应期实验范式,其中两个任务分别为根据不同声音做出眼动反应和根据不同颜色做出手指按键反应(图1a-c)。在行为上,研究者观察到经典的心理不应期效应,即在双任务重叠(干扰)条件下,对第二个任务的反应被显著推迟,反映出在双任务条件下的序列加工模式(图1d, e)。对单任务脑激活数据进行分析,研究者定位出了不同加工阶段的脑区/网络,其中包括在两个任务中模态特异的听觉感知、视觉感知脑区和眼动、手指运动脑区,以及多模态的中央加工脑区。该中央加工脑区和之前为研究者所熟知的支持完成多重任务需求的网络高度重合(图2)。

图2. 不同任务下不同加工阶段的感兴趣脑区

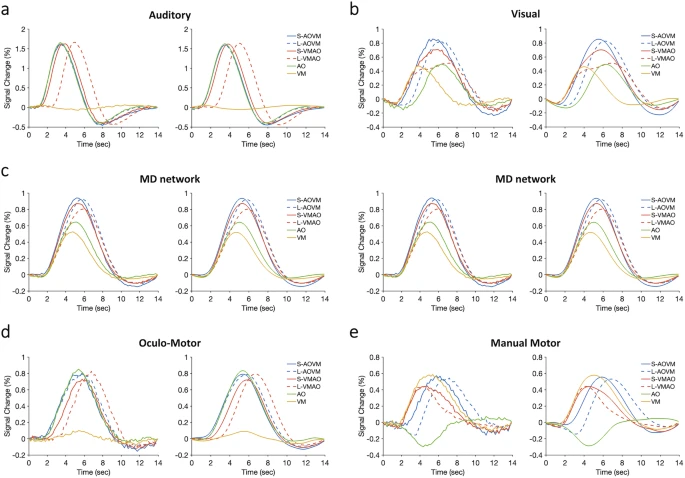

图3. 多重需求网络中单任务与双任务的神经解码时间序列研究采用多变量模式分析方法来追踪任务特异性的神经活动。

发现在初级感知脑区,对特定任务的神经活动不会受到任务加工重叠的影响,即在感知加工阶段,对刺激信息的处理表现出并行加工的模式;而在多重需求网络,对双任务条件中第一个出现的刺激的神经活动基本不会受到任务叠加的影响,而对第二个出现的刺激的神经活动则表现出显著的延迟(图3a),并且这种神经活动的延迟能预测行为上的心理不应期效应(反应时的延迟)(图3b)。结果表明在中央加工阶段,对任务信息的处理表现出串行队列模式。在动作反应脑区,与中央加工阶段类似,表现出对第二个任务神经活动的延迟模式。

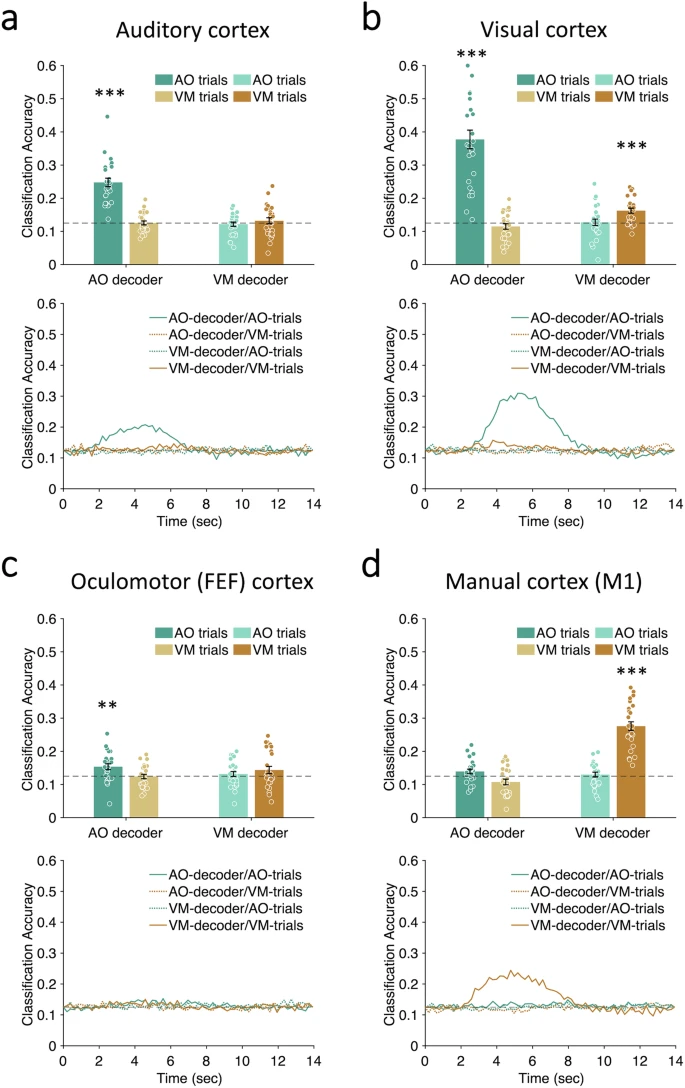

图4. 单任务下基于反应时差异的分析

与此同时,研究还发现,与人们的传统认识不同,初级运动皮层脑区并不仅仅只是简单地参与到动作执行当中,还参与了中央加工阶段的反应选择加工。在特定的任务中,初级运动皮层和多重需求网络共同构成了人脑信息处理的中央加工瓶颈。研究中对单任务条件下基于反应时差异的神经活动分析(图4),以及单任务条件下格兰杰因果关系分析的结果都支持了这一结论。

总结来看,研究结果清晰地表明,在额顶脑区多重任务需求网络中,对任务信息的加工存在串行队列模式。此外,研究还发现,该多重需求网络与特定模态的运动脑区相结合,共同定义了反应选择阶段的中央瓶颈功能特征。这一研究结果为信息加工的串行队列提供了直接的神经证据,并精确定位了支撑中央瓶颈加工的神经基础。另外,该研究也表明,将超快速成像技术与功能磁共振成像的高空间分辨率结合,为我们从神经生物学角度来理解一系列高级认知加工过程提供了一个全新的视角。

该论文发表得到了深圳市新引进高精尖缺人才科研启动经费的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58228-0