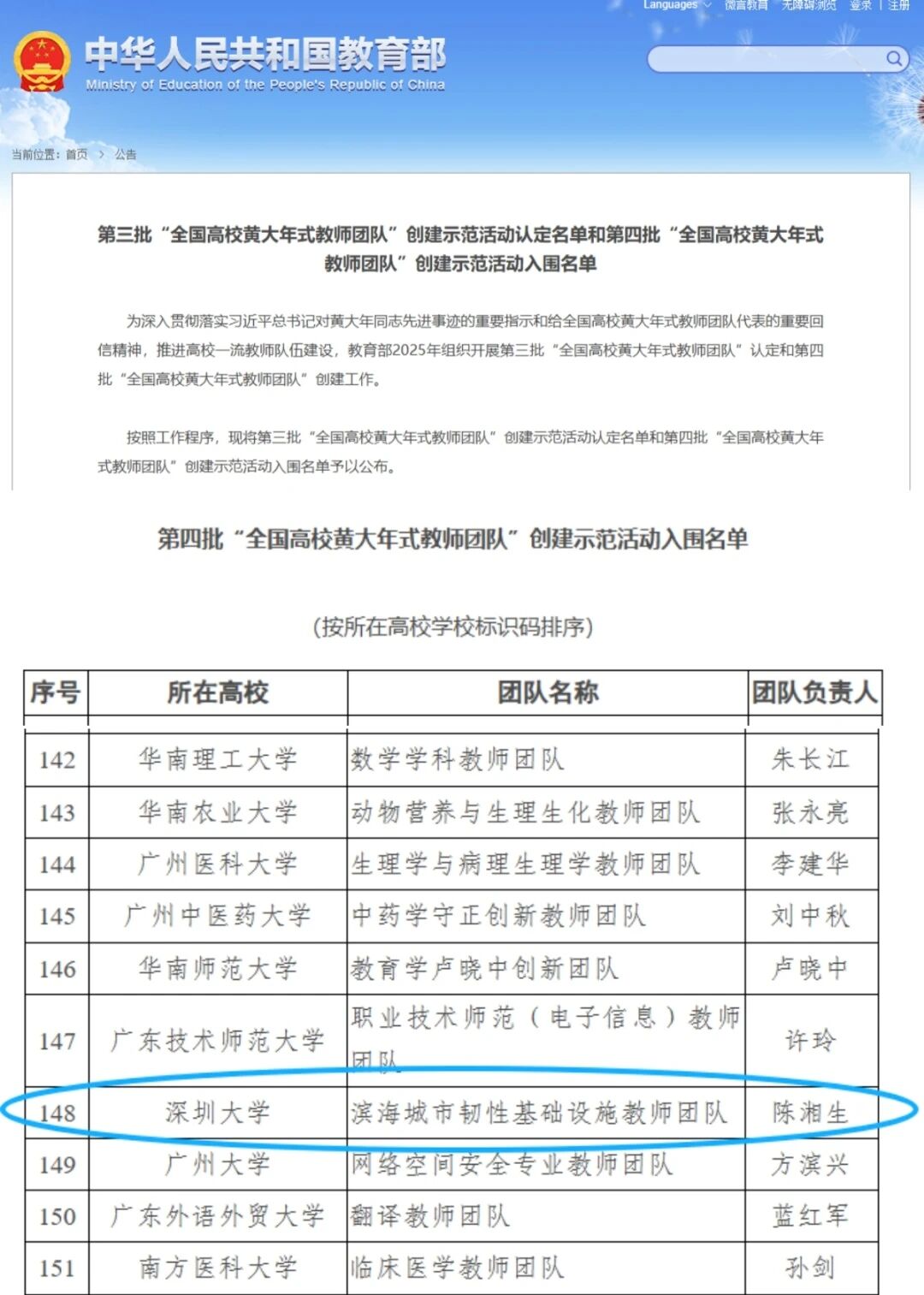

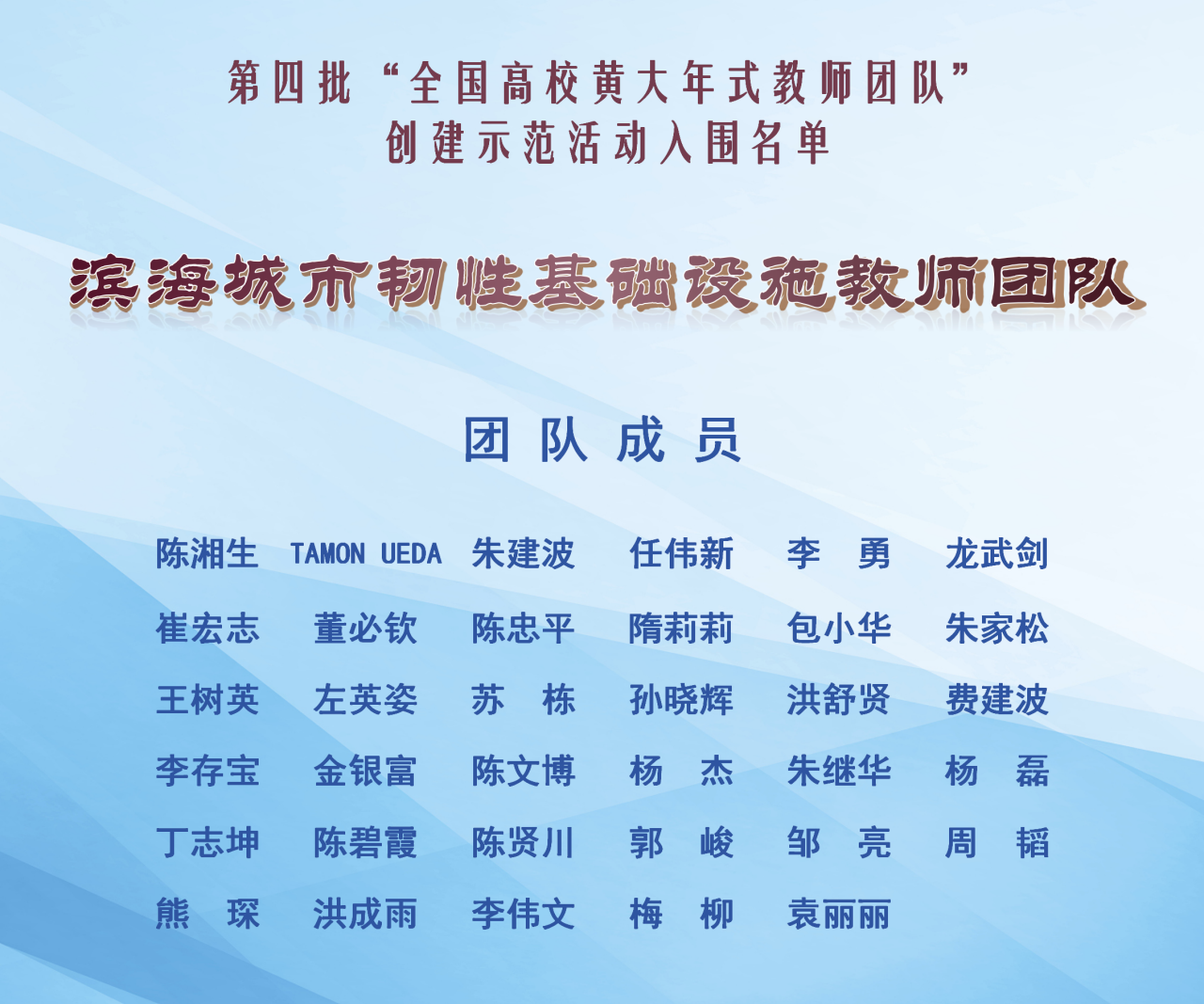

近日,第四批“全国高校黄大年式教师团队”创建示范活动入围名单正式公布,深圳大学土木与交通工程学院院长、中国工程院院士陈湘生领衔的“滨海城市韧性基础设施教师团队”成功入选!

团队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,打造一支政治坚定、师德高尚、业务精湛的高素质教师队伍,培养具有家国情怀、全球视野和服务能力的卓越工程人才。团队所在党委获“广东省党建工作标杆院系”,所在党支部获“广东省党建工作样板支部”称号。团队扎根国家重大战略和重大工程主战场,勇担国土安全和人民幸福等时代使命。教师长期服务于川藏铁路、青藏高速等重大工程,在高寒、缺氧等极端环境开展科研攻关。团队弘扬教育家精神和黄大年同志崇高品格,探索构建“课程思政+科研思政+实践思政”协同育人机制,形成“三全育人”的大思政格局,展示了新时代高校教师坚守初心、教书育人、科教兴国的典范风采。

团队建设

团队负责人陈湘生是人工冻土力学、隧道与地下工程、特殊岩土工程、建井工程等领域著名专家,长期从事隧道与地下工程、城市轨道交通工程和矿山建井工程科技研发及教学管理工作。自2019年担任深圳大学土木与交通工程学院院长以来,他积极推动学科建设、人才培养、科学研究等各项事业高质量发展,为深圳大学创建一流学科及建设高水平大学作出贡献。陈湘生带领团队全面践行习近平总书记提出的“四个面向”,近年来倡导韧性城市概念与范式、数智土木工程、智能岩土工程、智能地下工程等改革创新。

为了回答好新时代“教育三问”,团队构建了“院士名师+领军人才+青年教师” 三层次融合发展的高水平人才梯队,形成了以“传帮带”为核心的良性培养机制和优质发展生态。团队高度重视青年教师的培养与引领,近五年来自主培养和引进国家级人才20余人次。陈湘生获评“全国教育系统先进工作者”,团队成员朱建波获评“全国先进工作者”,隋莉莉获评“广东省教学名师”,隋莉莉、龙武剑获评“南粤优秀教师”。近五年来,依托学科方向持续突破与平台支撑,团队整体实力快速跃升,在U.S.News世界大学学科排行榜上的世界排名跃升26位,位列世界27名。团队集海内外人才集聚、成果产出、育人引领于一体,拥有高水平师资核心力量。

人才培养

团队成员长期坚守人才培养第一线,秉持“立德树人、教学育人”理念,以高质量教学为核心,致力于培养拔尖创新人才。院士领衔担任班主任,以身作则,言传身教,发挥榜样示范引领作用。团队推动“四有”好老师队伍建设,推出院士亲任班主任的“数学力学创新班”“国际工程创新班”等人才培养特色项目;营造卓越工程师培养的创新生态,积极推进情境化教学改革,以国家重大工程施工现场为专业教学第一课堂,推动教学从“传授知识”向“提出问题、解决问题”转型;构建“工程现场—企业实践—科技竞赛”多方位融合的复合型人才培养模式,将大国工匠精神、家国情怀融入课堂;建设国家级一流本科课程,相关教学成果荣获国家级教学成果奖二等奖、省部级教学成果奖特等奖、二等奖。

团队教师系统组织学生积极参与学科竞赛与创新创业活动,将课堂知识与实战竞技深度融合,指导学生在中国国际大学生创新大赛、全国大学生结构设计竞赛、全国大学生先进成图技术与BIM创新大赛等国家级赛事中屡摘桂冠,学生近5年获国际级、国家级等学科竞赛奖励超200余项,充分体现卓越的创新与工程实践能力。

学院优秀学生在香港勇救落水群众,获香港“好市民奖”和深圳市见义勇为表彰,生动诠释了新时代特区大学生的家国情怀与责任担当。

平台建设

陈湘生院士带领团队依托重点实验室建设高水平创新团队,发挥国家级科研平台引才聚才优势,以使命驱动、任务导向催生高水平创新团队群。团队近年来深度参与“深地工程智能建造与健康运维”和“极端环境岩土与隧道工程智能建养”全国重点实验室重组,牵头承担“矿山深井建设技术国家工程研究中心”建设管理工作,为国家高端基础设施技术体系构建作出突出贡献。

科研创新

团队长期扎根国家重大基础设施建设主战场,聚焦基础设施智能化、绿色化与粤港澳大湾区战略发展。近五年,团队主持国家自然科学基金重大、重点项目及国家重点研发计划等项目200余项,围绕岩土力学、地下工程安全、结构韧性与智能建养等领域开展系统研究。团队科研成果获国家技术发明一等奖、教育部自然科学一等奖、教育部科技进步一等奖等国家级和省部级科技奖励20余项;发表高水平论文1893篇,荣获省部级以上科技奖励15项;创办期刊Energy Reviews入选中国科技期刊卓越行动计划并被Scopus和ESCI收录。团队3名成员入选斯坦福终身科学影响力排行榜,12名成员入选2023全球科学影响力排行榜,产生广泛学术影响。

社会服务

团队以服务国家重大战略为己任,以“四个面向”服务国家重大工程,特别是在粤港澳大湾区重大工程项目方面取得显著成效,科技成果推动公路、铁道等多个领域的技术发展,与中建国际、中建科工等建立了长期稳定的校企合作,成立香港首个中国工程院院士工作站。

团队教师在川藏铁路、前海自贸区、横琴自贸区、深中通道、深圳地铁、深圳北站、国家游泳中心、国家速滑馆等多项重大工程中突破了许多科技难题。其中,团队采用多项高原铁路隧道建设技术,应对解决跨断层、大变形、高地应力等极端条件挑战,解决了川藏铁路等超长深埋山岭隧道工程难题;近运营地铁隧道地下空间开发技术将50米隧道两侧安保区科学地缩小到3米,仅在深圳前海自贸区释放的土地面积经济效益近80亿元,取得了良好的经济和社会效益;攻克深圳市等多个城市地铁交通枢纽工程难题,助力“双区”建设;将隧道结构抗震与运维和超软土层盾构隧道建造技术应用于珠海十字门和杧州隧道,解决珠海市与横琴粤澳深度合作区连通的“卡脖子”问题;团队着力推进波-桁PC组合桥梁结构新体系推广,显著提高了组合结构桥梁性能,应用于深圳湾内海大桥。

为深入贯彻落实习近平总书记对黄大年同志先进事迹的重要指示和给全国高校黄大年式教师团队代表的重要回信精神,推进高校一流教师队伍建设,教育部2025年组织开展第三批“全国高校黄大年式教师团队”认定和第四批“全国高校黄大年式教师团队”创建工作。

祝贺滨海城市韧性基础设施教师团队成功入围!